江戸中を恐怖に陥れた感染症「安政コロリ」とは? 恐ろしすぎる感染症の歴史

日本史あやしい話

この数年間、世界中をパニックに陥れてきた新型コロナウイルス感染症。猛威は衰え始めたとはいえ、今なお、怯える日々は続いたままである。しかし、歴史を振り返ってみると、これをはるかに凌ぐパンデミックの連続であったことが思い知らされてしまうはず。ここでは、特に致死率が高かった「安政コロリ」ことコレラに苦しめられた大江戸での様子を振り返ってみることにしたい。

■猛威を振るったペストや天然痘の被害とは?

2019年末頃より感染が始まって以来、猛威を振るい続けてきた新型コロナウイルス感染症。2023年5月にようやく5類感染症に位置付けられたものの、完全に終焉したわけではなく、未だ、感染に怯える日々が続いていることに変わりはない。

同年5月までの全世界での感染者数は約6億8千万人、死者数は700万人に迫る勢いであった。日本の数値を見ても、感染者数は約3千380万人、死者数は約7万5千万人だったというから、いかに恐ろしい病であったか、あらためて頷かされてしまうのだ。

ところが、感染症の歴史を振り返ってみれば、過去のパンデミックの被害はこれをはるかに上回ることに気がつく。

最もすさまじかったのは、14世紀中頃に世界中を恐怖に陥れたペストである。中国からヨーロッパ、中東、アフリカ大陸へと拡散。およそ1億人もの人々が亡くなったという。イタリアなど、国民全体の8割もの人々が亡くなった国もあったというから、その恐ろしさは計り知れない。

また、16世紀初頭に蔓延した天然痘も凄かった。こちらの死者数は5600万人。今回の新型コロナウイルス感染症での死者数の実に8倍近くにものぼるから、いかに悲惨な状況であったか、おわかりいただけるだろう。

■日本における感染症の歴史

日本での感染症の蔓延も酷かった。特に奈良時代の天平7〜10(735〜738)年に猛威を振るった天然痘(疱瘡)が悲惨で、人口の20〜25%、あるいはそれ以上と思われる100〜150万人が亡くなったと記録されている。藤原四兄弟が相次いでこの病に倒れたというのも、よく知られるところである。

平安時代になると、麻疹(はしか)が流行。死亡率の高さから「命定め」とも呼ばれて恐れられたが、その蔓延は江戸時代に入っても収まることはなかった。江戸時代だけでも13度にも及んだとか。特に感染者が多かったのが文久2(1862)年で、この年だけで死者24万人を数えているのだ。

さらに江戸時代には、疱瘡はもちろんのこと、梅毒まで流行。家康の次男・結城秀康も、この病で苦しんだことが知られている。

また、享保元(1716)年に夏熱病(インフルエンザか)が流行した際には、江戸だけで8万人が死亡。火葬が間に合わず、菰に包んで品川沖合に沈めた(水葬)とまで言い伝えられている。

そしてもう一つ、忘れてならないのがコレラである。コレラ菌に汚染された水や食物を口にすることによる感染症であるが、これにかかるや、1〜3日の内にコロッと息絶えることが多かった。ここでは、その感染時の江戸の状況がどのようなものだったのか、振り返って見ることにしたい。

■甚大な被害をもたらした「安政コロリ」とは?

元々コレラとは、インドのガンジス川流域の風土病で、感染すると24時間以内に約60%が死亡するという恐ろしい伝染病である。激しい下痢と嘔吐を繰り返し、脱水症状によって死に至るという。当時としては特効薬などある訳もなく、ひたすら神仏に祈るくらいしか手立てがなかった。

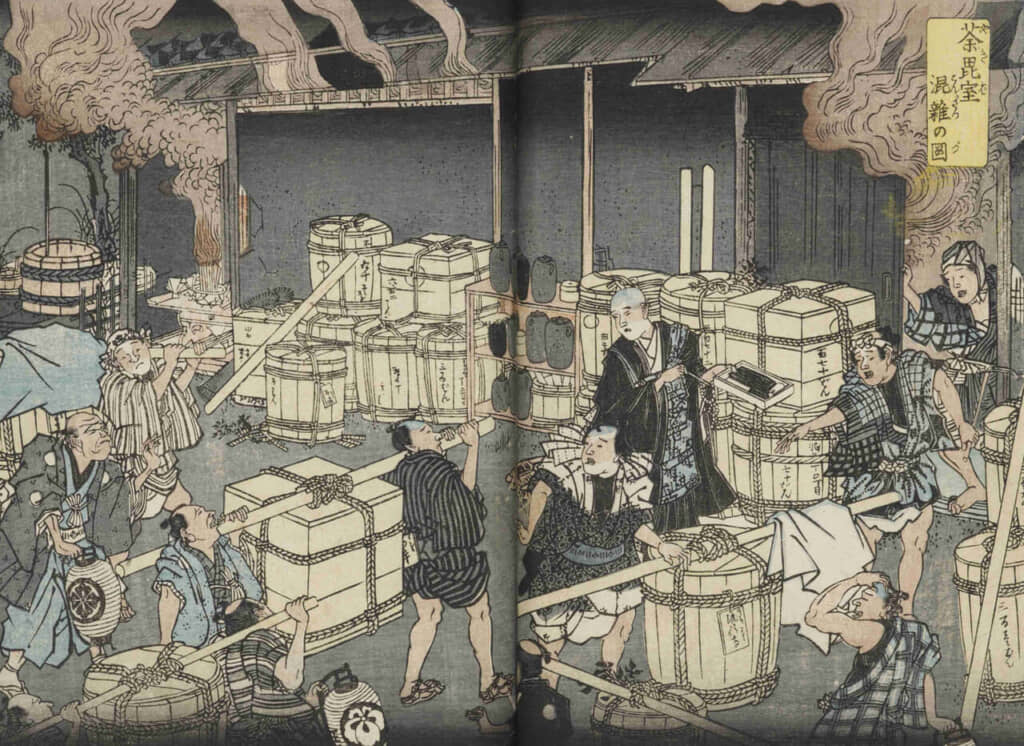

そのため、文政5(1822)年に最初の感染が確認されて以来、何度も感染者が続出していたから始末が悪かった。それから30数年も過ぎた安政5(1858)年9月に、戯作者で新聞記者でもあった仮名垣魯文が、『安政午秋頃痢流行記』を出版。同年に江戸で流行った感染症の悲惨な状況を克明に記した書が世に広まったことで、「安政コロリ」の名が広まったのである。

ちなみに、初めてこの伝染病が流行った文政5年当時の感染地域は西日本が中心で、江戸にはさほど広まらなかった。しかし、安政5年時点では江戸でも感染者が急増。その状況がどのようなものだったか、仮名垣魯文が同書において詳細に記している。

『安政午秋頃痢流行記』より/「荼毘室混雑の図」

- 1

- 2